手作りのお味噌。

温かくなると発酵も激しくなってきますよね。

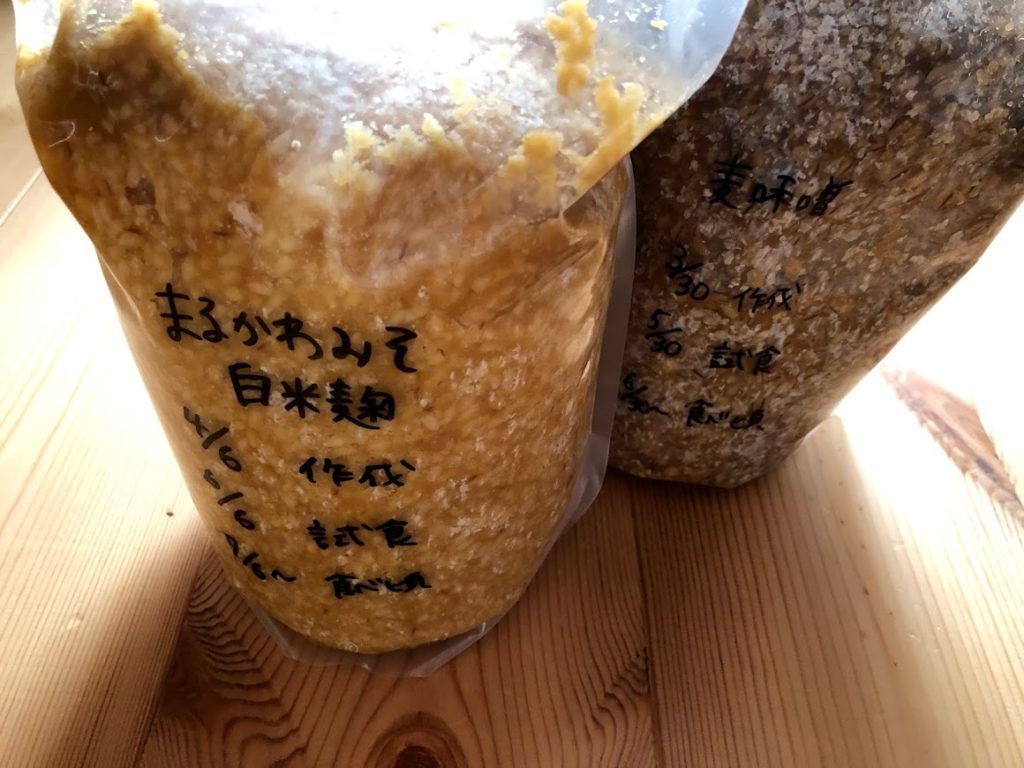

発酵が激しくなってきたお味噌の写真☟

発酵しているお味噌を見て「おぉ~元気やな!」と思っていると、横のお味噌にカビらしきものを発見( ;∀;)

ヤバイ!!カビが生えても取り除けば食べれるんだよね?

取り除き方とか、取り除いた後ってどうしたらいいんだ?!

となり、必死に調べて対処しましたよ。

だって手作りした可愛いお味噌だもん。

ちゃんと出来上がるのを待って食べたい(笑)

てなわけで、今回は手作りしているお味噌にカビが生えているのを発見したときにすべきことについてまとめてみました。

Contents

手作り味噌にカビが生えた!!すぐに取り除けば食べれる…よね?

結論からお伝えすると、手作りのお味噌は基本カビたところをしっかりと取り除けば、食べて問題なしです。

ただ緑色のカビや黒っぽい点々を発見すると、ちょっと抵抗ありますよね。

緑にカビたみかん、だって食べないですもん!!

そこでお味噌に繁殖するカビの種類や特徴をお伝えしたいと思います。

白いカビ

白いカビは産膜酵母(さんまくこうぼ)と呼ばれるもので、空気に触れることで酵母が表面にでてくることで発生するそう。

しかも産膜酵母の現象は、お味噌が熟成をはじめている証なんだとか!!

体にも無害と言われているし、産膜酵母は日本酒や焼酎に元々はいっている酵母。

そのため実は知らず知らずに口にしているかもしれないんですよ。

だから食べても全く問題ないと言われているカビです。

ただたくさん白カビが出てた状態=産膜酵母が増えた状態になるとちょっと注意!!

というのも、独特な変な臭いを放ちだすという特徴があるんですよ。

少量で変な臭いが出ていないなら、そのまま様子をみてもOKですが、大量発生しているようなら取り除いておいた方が安心です。

緑カビ

緑や青カビは体にいいイメージがないですよね。

ですが、青カビそのものは毒性はそんなにつよくないんだそう。

だからお味噌に生えた青カビは、取り除きさえすれば、味噌全部を処分する必要はないんだって!!

え…でもカビが生えたら、全体にカビ菌がついちゃうのでは?

と思ってしまいますが、お味噌を作るときには入れるお塩。

コイツの殺菌作用が働き、青カビが味噌の表面にでてきていたとしても、カビ菌が味噌全体にまで広がってしまうことはないのだそうです。

黒い斑点

黒い斑点、カビかと思ったら違い、お味噌が酸化して黒くなったモノだそう。

カビではないので、害はないと言われています。

ただ酸化したものは体に良くないと言われていますし、酸化すると風味も落ちてしまうんですよ。

これ食べ物と一緒ですね。

そのため酸化してしまった黒い斑点を見つけたら、取り除いておきましょう。

味噌に生えたカビの取り方

では、手作り味噌に生えたカビを発見したら、どうやって取り除いたら良いのか。

その方法をお伝えしていきますね。

スプーン

アルコールスプレーor焼酎

キッチンペーパー

ラップ

お味噌をスプーンで取り除いていくのですが、その時につかうスプーンは消毒。

雑菌をお味噌につけてしまわないためにも、消毒してからスプーンは使います!!

取り除き方は、スプーンでカビが生えてしまっているところをすくって取り除いてあげたらOKです。

ただ隙間などがあると、中にもカビが生えてしまっていることもあると、発酵料理教室の先生もおっしゃっていました。

そこでカビを取り除くときは、深めにえぐってみて中にもカビがないか合わせてチェックしておくと安心ですよ◎

ちなみに取り除く時期ですが、早めに取り除いたほうがいいという方もいれば、カビは生えやすいので取り除いても生える可能性があるから1年に1回とかお味噌の様子を見た時にまとめてで大丈夫という方もいらっしゃいます。

そのためお味噌の手入れをしようと思って、お味噌を気にかけてチェックしたときにカビが生えていたら、そのタイミングでカビ除去してあげたら私はいいのではないかと思います♪

ちなみに私は、お味噌どうかな~?とチェックしていて、その時にカビ発見。

そのときにスプーンで取り除きました。

取り除いた後は、容器でお味噌を作っている場合は、容器の周辺をアルコールを容器に拭きかけキッチンペーパーで拭くorキッチンペーパーに焼酎をつけて容器を拭きます。

その後、お味噌が空気に触れないように表面に新しいラップ取り替えたらカビ取り作業完了です。

お味噌作りを容器ではなくジップロックなどの密封袋でやっている場合も取り除いて、ジップロックの空いている上部をアルコール消毒されてしっかり封をされたら大丈夫です。

が、気になるようなら新しいジップロックにカビ取り後のお味噌を入れ替えられてもOKです。

味噌のカビ対処後

先ほどもお伝えしましたが、お味噌のカビを取り除いても、カビが再発生してしまうこともあります。

では、できるだけカビが生えないようにするにはどうしたらよいのでしょうか。

①空気にできる限り触れないようにする

自家製の味噌にカビが繁殖してしまう原因の一つが味噌が空気に触れること。

そこで味噌が空気に直に触れないように、しっかりラップ。

とくに容器の周辺は空気が入ってきやすいので、ラップをくるくるねじって周辺だけ2重3重にしておくといいですよ~◎

こんな感じです☟☟

そしてラップをした上から重石をドン。

重石の代わりに塩をビニール袋に入れたものでもOKですので、重石を乗せておきます。

重石の重さで表面がさらに密封。

味噌の水分が上にあがりやすくなり、空気と味噌の間で膜の役割をしてくれます!!

重石以外の手でいうなら、わさびやからしなども使えます。

こちらをラップで包んで、お味噌ラップの上に置いておくことで重石の代わりのカビ対策とされてもOKです。

②湿気の少なく風通しの良い場所へ移動

お味噌にカビが生えてしまいやすいのは、湿気も関係してきます。

そのため同じ場所に戻してしまうと、またカビが生えてしまう可能性も( ;∀;)

できるだけ日が当たらない風通しの良い場所に移動させてあげましょう。

とはいえ、大きい容器で作られた場合はなかなか移動させるのも大変(>_<)

そのためやむを得ず同じ場所に戻すことになってしまうかもしれません。

ですが、小さい容器などで作られているのであれば、同じ場所より別の場所に!!

迷ったらリビングで直射日光が当たらない場所で大丈夫ですよ(笑)

リビングに?と思われるかもしれませんが、人が生活する空間って過ごしやすい温度に調整するし、窓を開けて風通しをよくするし、ドアも開閉の回数が多いじゃないですかー。

だから自然と風通しが良くなるのです(笑)

大量にお味噌をリビングに置いてしまうと邪魔になってしまうかもしれませんが、インテリアっぽく飾って味噌棚を作って置いてしまうのもありですよ~。

さいごに

手作りしたお味噌がカビてしまうと、うわぁ~とはじめは焦ってしまいますね。

ですが、味噌に生えたカビは取り除きさえすれば、カビが繁殖してない部分は食べれるので、落ち着いて対処しましょう。

ただお味噌のカビ、一度取り除いてもお味噌を置いておく環境などによっては、再びカビ再発もあり得ます( ;∀;)

そこでカビを取り除いたら、味噌が空気と触れ合わないようにラップをするのはもちろん、風通しのよい場所を探してお味噌を移動させてあげられる場所があれば、ぜひ移動させてあげてください。

我が家の味噌もカビを取り除いてからは、場所を移動させたので今のところカビていません(笑)

このまま夏を越せるのか?

少々不安ですが、できあがりまで気にかけつつ見守ります(*^▽^*)